『名美術館』との呼び声高い川村記念美術館に行って来ました。

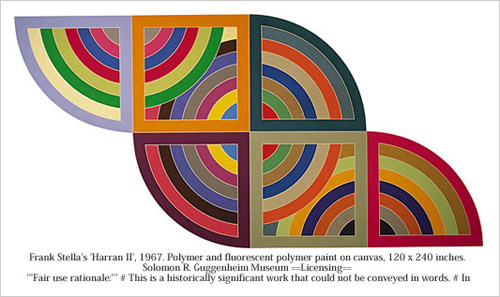

数ある美術館の中でも、アートフリーカーたち(私の身辺にはアート好きが多いのです)がこぞって『最良』の評価をつける美術館のひとつがこの川村記念美術館。私の中では川村記念美術館=フランク・ステラというイメージ。フランク・ステラというのはアメリカ、ボストン郊外に生まれのアーティストで、もうおじいさんの域に属している画家であります。正確には画家としてスタートしたといったほうがいいでしょう。

私自身は”ステラの仕事に影響を受けている部分がある”と言って間違いないようなツクリテであります。 簡潔にして大胆な作品とその思考、その裏に積み上げられた確かなロジック。彼から生み出されるアートワークスの歴史は、そんな彼のロジックの展開を非常によく現しています。川村美術館に足を踏み入れるとすぐさま目に飛び込んでくるのがそんなステラの巨大な彫刻作品。

ステンレスとブロンズの彫刻作品。

『おいおい、画家って言ったじゃん!?』という方。ステラはミニマルアートの画家としてスタートし、平面作品を展開させていった”結果”彫刻作品をつくる ことになったアーティストなんです。そのスタンスと作品の流れを追っていくとステラの彫刻作品は非常に絵画的であることが見えてきます。まぁ作品を展開さ せ続けたら、行き着いた先が彫刻だった、みたいな人なんですね。写真は『リュネヴィル』と呼ばれる作品で1994年に制作されたものです。

まぁこの作品とんでもない重量感。この規模のものをつくるエネルギーってどんだけぇ~。 ステンレスのパイプやら板材やらを加工したものと、鋳造したものとが組み合わさって出来上がっています。 一連のステンレスベースの彫刻作品は、日本の八幡製鉄所と組んで制作されたもの。彼の恐ろしくも大胆な制作方法として、ステンレスを真っ赤になるまで溶か し、その”湯”(溶解させた金属を湯といいます)を、ベースとして構築したステンレスに豪快にもぶっ掛けちゃうというアプローチが知られています。当然設 計図を書き上げ『これ作ってー』というような作品ではなく、ステラ自身の指揮の下、職人さんたちとともに現場で作らなければできあがらない種類の作品で す。

日本最大規模のステラコレクションを誇る川村記念美術館では天井の高い広大な展示室に巨大なステラ作品が時代順に、つまり二次元表現である絵画から徐々に 徐々にとその二次元の壁を突き破り立体へと立ち上がっていく様を見ることができます。それはもう圧巻!!の一言であります。

画家としてのステラは絵画を最低限の要素に切りつめる仕事からスタートします。つまりこれさえあれば絵画は成立するん だ!というものを作品として作り上げていくのです。そこにはリンゴや裸婦などのモチーフと呼ばれるものはありません。象徴するものがないのです。そしてそ こには感覚という概念もまたないのです。きれいなものを作るのでも、かっこいいものをつくるのでもないのです。

絵画表現をとことん切り詰め純粋化を果たしたステラ作品は、四角いキャンバスを強要する絵画の暗黙的な了解をも、絵画としての必要条件ではないと考えるようになったのでしょう、キャンパス上に描かれる形態そのものに反応するようにキャンパス自身も『四角』ではない形態へと変化していきます。そして今度は描かれていた形態とキャンバスの形態そのものが等価になり、その間にあった境界が消えていきます。つまり描かれ た形態が絵である必要がなくなり、キャンバスとの等価値化により描かれていた絵そのものが立体へと展開していき、キャンバスは描かれるための土台ではなく、表現のための『素材』へと変質する。(この言い回しはこういう感覚を体験したことのある人でないと分かりづらいかもしれません)

フランク・ステラはもっともっと評価されてしかるべきアーティストだと思います。(十分評価されているとも言えましょ うが私はまだ足りないと思う)それは彼の作品展開の様が、非常に合理的でありながらも大胆で、作品そのものはイリュージョンとは無縁なのにもかかわらず、 作品展開自体はまるでイリュージョンであるかのように映ってくるからであります。ロジカルに物事を進めていくと、意外と外見的には全く論理的にみえてこな い、そんな興味深い事象をアート作品として見せてくれる数少ないアーティストなのであります。

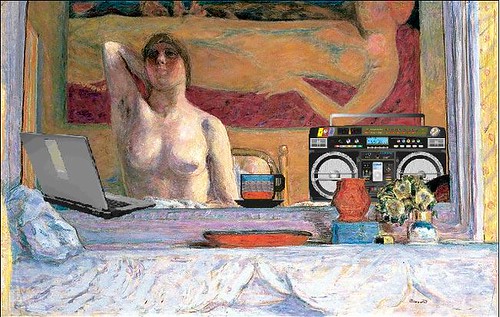

今回企画展として開催されていたのは『マティスとボナール ―地中海の光の中へ―』 であります。 20世紀の巨匠であり現代のアートシーンにまで影響を与える、アンリ・マティス(1869-1954)とピエール・ボナール(1867-1947)に焦点 を当てた展覧会。マティスは野獣派(フォーヴィスム)の代表格であり、原色を多用した強烈な色彩と、激しいタッチが印象的な画家。一方のボナールは日本絵 画の影響を強く受けたフランスの画家であります。実はこの二人、親しい間柄であったそうで、その『交流』と『明るい色彩』というテーマで二人を紹介するも の。

![]() photo credit: Mike Licht, NotionsCapital.com

photo credit: Mike Licht, NotionsCapital.com

『野獣』と評される絵って一体どんな絵なのでしょう?別に野獣を描いているわけじゃないのに。日本画の影響を強く受けたフランス人が描く絵って興味ありま せん??ボナールの作品のどういうところに日本画の影響をみてとれるのでしょうか?知りたくなっちゃった方は是非足を運んでみてください。

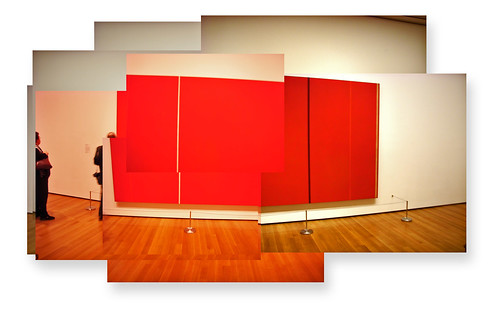

さてこの川村記念美術館、最大の見せ場はバーネット・ニューマン 《アンナの光》のためだけの展示室「ニューマン・ルーム」とマーク・ロスコ〈シーグラム壁画〉のためだけの展示室「ロスコ・ルーム」 そして個人的には絶対はずせないであろうと考える冒頭に記したフランク・ステラの充実した作品群の3つであります。

カラー・フィールド・ペインティングの代表格であるバーネット・ニューマンとマーク・ロスコ。 カラー・フィールド・ペインティングとはモダニズム芸術のひとつであり、 何かをモチーフとして絵を成立させるのではなく、 線・形・幾何学的な構成等でキャンバス全体を少ない色数の大きな色彩の面で描くという芸術動向。 近代以前は何かにつけて非常に装飾的な造形が多かったのですが、 イギリス産業革命で機械が生み出されたことが契機となって造形の世界でも 『合理的』『幾何学的』といったものを志向するようになりました。それ以前には今みたいな合理主義みたいなものは存在しておらず、もっと色々な事柄が有機的にまた複雑に絡み合った思考、造形、ものの見方が世の中を支配していたものと考えられます。

今でこそ私たちの身の回りは幾何学的な製品や造形が多いですが、それは産業革命で機械が発明されたことで、幾何学的なものが作りやすくなり、また人 々の間にそういった幾何学的なものが溢れることで、その環境で生活する人々の思考までをも少しずつ、そして無意識下で変えていったことが大きな原因である と私は考えています。ニューマンとロスコはそんな時代の変化を体現するような画家なのです。

川村記念美術館内にはそんな二人の巨大絵画(一辺が6メートルを超えるような大きさです・・・)のためだけに作られた展示室があるのです。ここにお いては彼らの絵画は『見る対象』ではなく『環境』と化し私たちを包み込む存在となるのです。色彩に包まれる感覚を味わうことができるのです。

実はこの川村記念美術館、とっても交通の便がお悪くございます。千葉の僻地に位置しており、最寄の駅から無料送迎バスが出てはいますが所要時間20、30 分。でも実はそこがミソで、美術館の周りは広大な自然に囲まれており、美術鑑賞の後は森林浴ができるのであります。わざわざ団体バスで訪れる方々も。アー トとネイチャーでダブルヒーリング効果といったところでしょうか。

だからこそ、とんだ僻地にあるにもかかわらず多くの人たちに支持されているのだろうと、わたくし金属を風船みたいに膨らませてアートする赤井太郎も”ダブルヒーリング”して参りました。